走进中医历史(隋唐时期)——大晋医匠

作为一个编辑(小编自封的),近日小编对中医产生了浓厚的兴趣,在网络上找寻一些素材的时候,发现没有找到能解决小编心头疑惑的一些东西,对中医的介绍也是杂乱无章,简单的一个词,中医都没能够介绍的完善。

现在想通过自己的努力,整理出一套有关中医的介绍,由于小编不是很专业,如果介绍有所出错,还往大家指正出来,让小编改正。前面总体的介绍过了中医,今天就从中医的历史说起,话不多说,开始今天的正题,中医发展简史。

大家都知道我国中医诞生时间比较早,它起源于原始社会时期,萌芽于春秋战国时期,成型于先秦两汉时期,发展于魏晋开始至今历代均有所总结与发展。

今天介绍下隋唐时期的中医的历史,信息应该不是很全面,如有遗漏,或者篡改历史的嫌疑,还是望各位给小编加以指正。先谢过大家了。

隋朝 (公元 581~618 年)

巢元方 (公元 610年)

巢元方生活在隋唐时期,籍贯、生卒年无从考究,有传言他是西华人,但没有史料可以证明。巢元方在隋朝大业年间(公元605—615年)行医活动频繁,官至太医博士,业绩卓著。是一位太医博士,即是皇帝的医师。

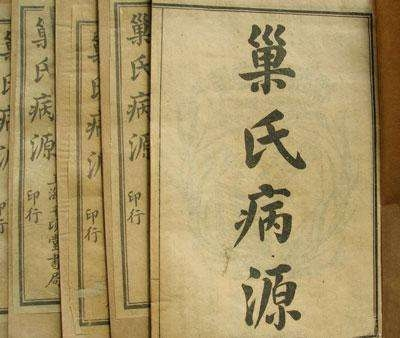

《巢氏病源》—病因证候学记录

公元 610年,巢元方被隋朝政府指派编写《诸病源候论》又称《巢氏病源》。反映早在隋代就对病源的探讨,发病机理的分析,以及对症候的描述方面,有了相当深入、系统地探索,是中国最早的病因证候学记录。本书发展了证候分类学。它把隋代以前和当时的各种病名证候,加以整理,分门别类,使之条理化、系统化。它的分类方法,是首先分科,就全书内容,明显可以看出,是从内科到外科、妇科、儿科的。在各科之中,又以几个方面分类。如病因分类、病理分类、脏腑分类、症状分类等。这些分类方法,是各有特点,又互相补充的。这本书对病症的详细描述,引起深远影响,许多后世中医著作对有关的论述都是直接或间接引用本书的原文及论点。

唐朝 (公元 618~907年)

在这个时期,文化艺术多元化发展,诗词绘画,佛教儒学等十分兴盛,对医学发展影响深远。唐朝政府重视医疗,临床医学成为主流,且日趋专科化。另外频繁地与外来文化交流,也丰富了中医学内容 。当时已有较完善的教育机构。

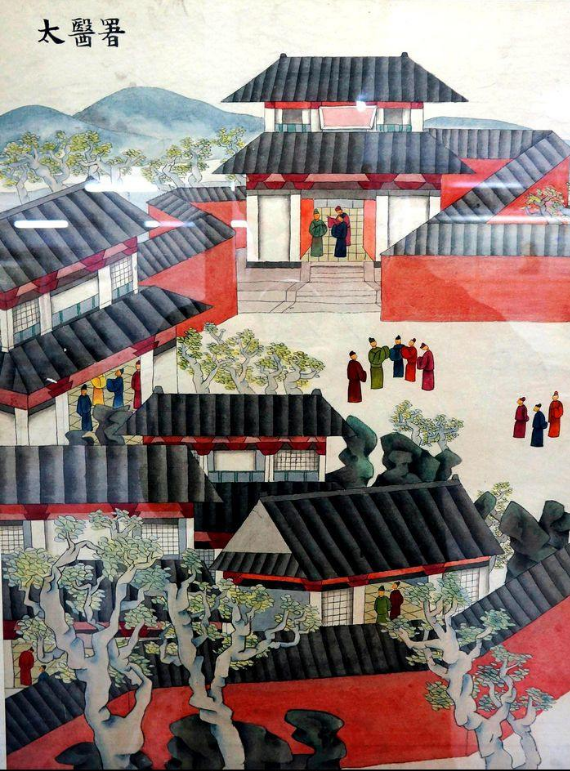

太医署

公元 624 年唐政府设立了"太医署",由行政、教学、医疗及药工四部组成。而医师培训后,主要会为皇帝,皇室及贵族们服务 。医学教育分为两方面:医疗及药学。皇室医学院,包括医科、针科、按摩科及咒禁科。医科课程规定,学生必须先学《素问》、《神农本草经》、《脉经》、《甲乙经》之基础课程,然后再学习临床之内科、儿科、外科、耳鼻口齿科及拔火罐科。咒禁科即以法术驱邪治病,是受道教及佛教等影响的重要中国传统,反映了中医全面性的治疗手法中,精神修养占有非常重要的地位。唐代兴建的“太医署”,对后世医学教育产生了深远影响。后世的医学教育完全按照唐“太医署”模式而建。民间医学教育的普及有利于保护百姓的身体健康,扭转了劳动人民崇尚巫鬼的风气。由于推行地方医学教育的发展,曾迫使“巫祝”纷纷转行。我国古代的师承相传和太医署这样的医学校两种医学教育,不仅有力地促进了我国医学发展,而且还流传到海外,曾有十多个国家派人来我国学医,使我国成为东方的医药学中心。

太医署的建立是历史上最早的医学院校,也是其它各国医学院校的发源地

当时西方正在黑暗中挣扎,我国的医药科技就已经跃居世界顶峰。朝鲜曾仿唐制设医学、置博士,以中国医书《素问》、《难经》、《甲乙经》、《本草经》等教授学生。701年8月,日本的文武天皇制定《太宝律令》,其中的医学制度、医学教育、医官的设置,完全仿照唐代制度。他们规定学生必修《素问》、《皇帝针经》、《明堂脉诀》、《甲乙经》、《新修本草》等医书。872年,意大利成立了一个萨勒诺医学校,是欧洲最早的医学校。由于当时他们还没走出中世纪黑暗时代,其学校规模和设施比唐代的“太医署”还相差甚远。

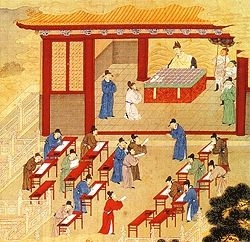

太医署的考试制度

这个时期的太医署非常重视考试,对学生的要求很严格,每月、季及年都有考试,以评核成绩,并规定学习九年仍不合格者,即令退学。而医师们的升迁制度也是基于他们的成功治愈率。中国是世界上最先设立考试制度的国家,并促使其他国家相继仿效。公元931年,阿拉伯也开始要求医生通过考核来确定资格。直到公元1140年,西方国家罗马才立法,要求设定考试以评定医生资格。

唐太宗执政期间,公元 629 年,即太医署成立 5 年之后,地方性医学教育机构开始在某些州郡建立。公元713年,地方政府可自行委任教师到这些地方医学院教授。公元723年,地方政府已授权可指派医师为本地民众服务。医学教育形式因此而并非只有"师徒相授"了。

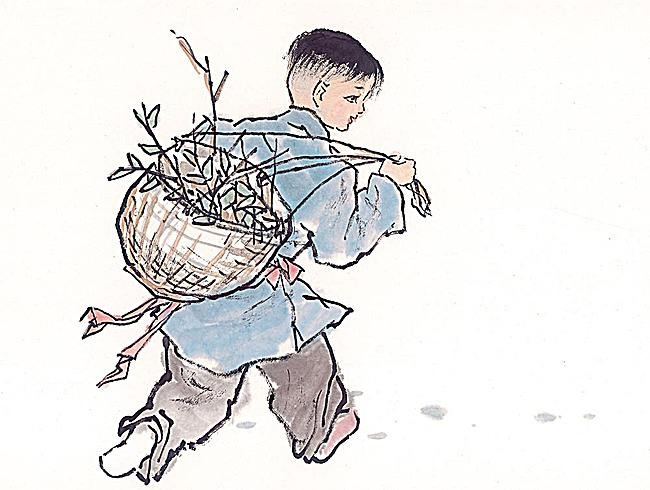

太医署的药园及药园师

在当时的长安城中,有一所药园,专门供皇家御用。药园师应季种植、移栽、采集各种中草药,并且对药园生进行指导。药园生在药园师的指导下学习种植、采集和鉴别的知识,在经过这些步骤的学习之后,成绩优异者可充当药园师。唐代“太医署”设置的药园,不仅在日常的实践中培养了医学人才,而且重视药物的栽培技术,丰富了我国的中医药种类。但药园师除掌“以时种莳,收采诸药”,“辨其所出州土,每岁贮纳,择其良者而进焉”,更重要的是要负责药园生的教育,以及承担太医署医科、针科、按摩科、咒禁科学生学习《本草》,辨药形、识药性的任务。唐太医署药园之设具有很大的进步性,在“京师置药园一所,择良田三顷,取庶人16岁以上20岁以下充药园生,业成补药师”,给各科医学生提供了认药、辨药的实践机会,这也是我国历史上最早的药用植物园。

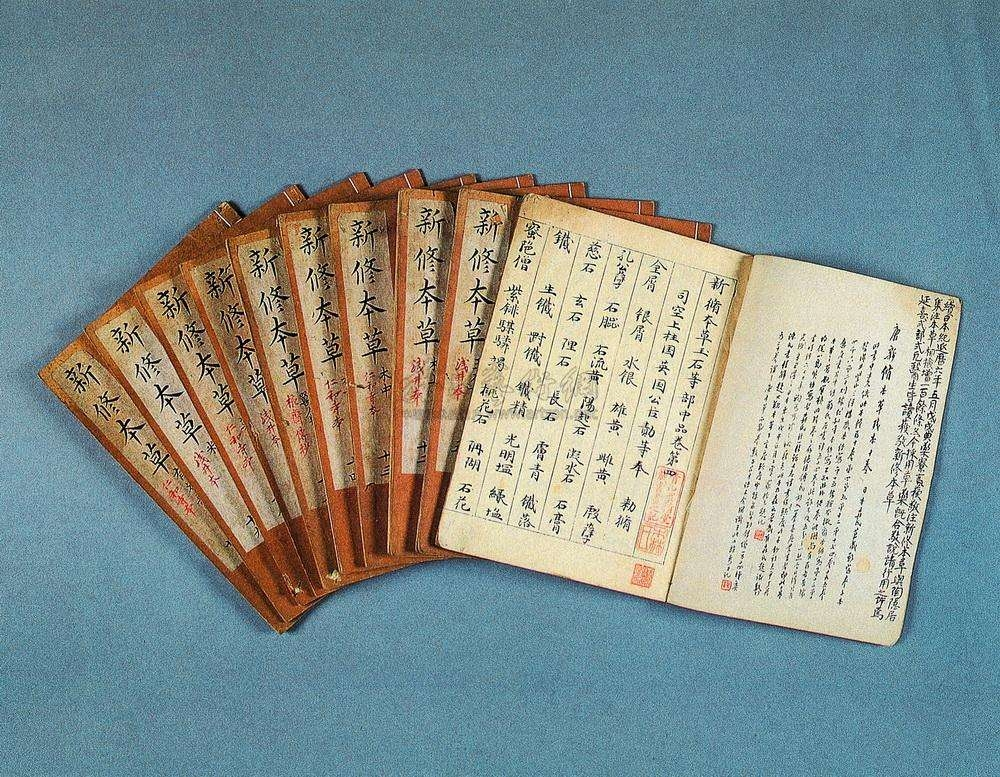

苏敬(599-674年)《新修本草》

宋时因避赵佶讳,改为苏恭或苏鉴,陈州淮阳(今河南省淮阳县)人,中国唐代药学家。

曾任朝仪郎、右监门府长史骑都尉。主持编撰世界上第一部由国家正式颁布的药典《唐本草》。《新修本草》是世界上第一部由国家政府颁行的药典,共载药844种,并开始绘制药物图谱。

《新修本草》 - 世界上第一部国家颁行的药典

内容丰富,取材精要,在当时及以后长时期中,在国内外医学领域中都起了很大作用。唐朝政府规定为医学生的必修课之一,它流传到全国,对我国药物学的发展起了推动作用,它 不仅是我国政府颁行的第一部药典,也是世界上最早的药典。它比纽伦堡政府于公元1542年颁布的《纽伦堡药典》(欧洲最早的药典)早833年。

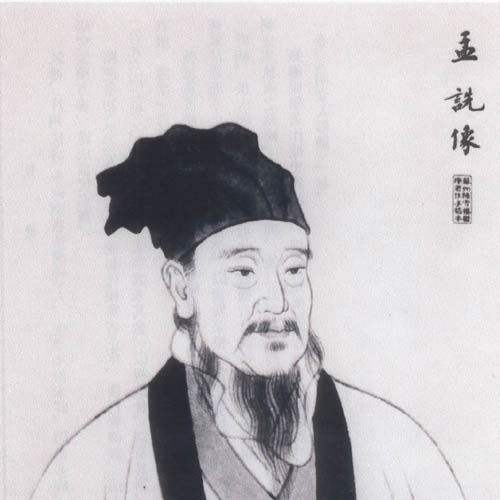

孙思邈(公元581~682年)-药王

孙思邈(541年—682年,真实年龄存在争议),京兆华原(今陕西省铜川市耀州区)人,唐代医药学家、道士,被后人尊称为“药王”。

因孙思邈成就太多,就不一一赘述,小编只作下简单的介绍。

孙思邈不仅精于内科,而且擅长妇科、儿科、外科、五官科。在中医学上首次主张治疗妇女儿童疾病要单独设科,并在著作中首先论述妇、儿医学,声明是“崇本之义”。

中医治未病,孙思邈崇尚养生,他强调更积极的方法,例如锻炼气功、体操及推拿等,以达到延年益寿之目的。他反对日常生活中过度饮酒、食用未经处理的肉类及在公共场所吐痰。孙思邈认为在诉诸用药之前,应先尝试饮食治疗。

他将儒家、道家以及外来古印度佛家的养生思想与中医学的养生理论相结合,提出的许多切实可行的养生方法,时至今日,还在指导着人们的日常生活,如心态要保持平衡,不要一味追求名利;饮食应有所节制,不要过于暴饮暴食;气血应注意流通,不要懒惰呆滞不动;生活要起居有常,不要违反自然规律等等。

孙思邈的其他创新包括针灸和药物方面。他主张针药并用,并探索出新的应用穴位,创制彩色经络图。他认为艾灸应该在施行针刺疗法之前执行,而且强调使用 阿是穴,是今天被医家们常用的穴位。孙思邈有非常丰富的草药知识,而且非常注重收割季节及处理药材方法。对中国药物学发展有突出贡献,被后人尊称为"药王"。 (孙思邈还有几个典故,有兴趣的可以去查下“悬丝诊脉”“药王医龙”“一针两命”“虎啸杏林”有些典故有点神话色彩)

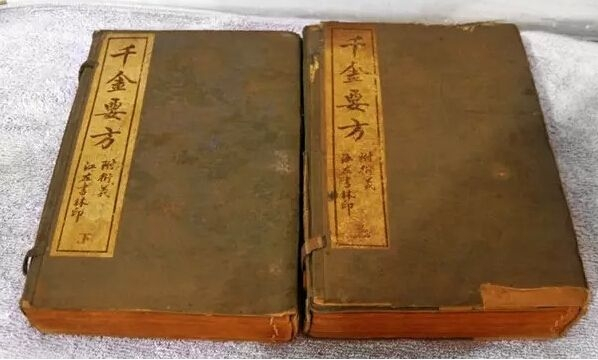

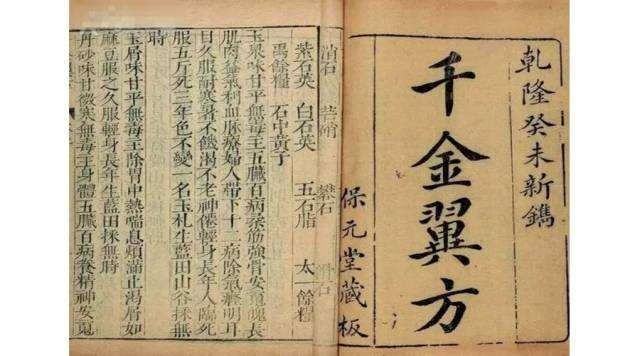

孙思邈最出名的著作是《千金要方》及《千金翼方》。其实在这两本书的名字上还有一些故事,孙思邈认为“人命至重,有贵千金,一方济之,德逾于此”,所以将他自己的两部著作均冠以“千金”二宇。

《千金要方》

总结了唐代以前医学成就,书中首篇所列的《大医精诚》、《大医习业》,是中医学伦理学的基础;其妇、儿科专卷的论述,奠定了宋代妇、儿科独立的基础;其治内科病提倡以"五脏六腑为纲,寒热虚实为目",并开创了脏腑分类方剂的先河;其中将飞尸鬼疰(类似肺结核病)归入肺脏证治,提出霍乱因饮食而起,以及对附骨疽(骨关节结核)好发部位的描述、消渴(糖尿病)与痈疽关系的记载,均显示了相当高的认识水平;针灸孔穴主治的论述,为针灸治疗提供了准绳,阿是穴的选用、“同身寸”的提倡,对针灸取穴的准确性颇有帮助。因此,《千金要方》素为后世医学家所重视。《千金要方》还流传至国外,产生了一定影响。

《千金翼方》

是唐代医学家孙思邈编撰的一部中医典籍,以补其早期巨著《千金要方》之不足,约成书于永淳二年,书中记载了孙思邈晚年近三十年所收集的药方。作者集晚年近三十年之经验,以补早期巨著《千金要方》之不足,故名翼方。

孟诜(公元621年-公元713年)食疗鼻祖

唐代汝州梁县新丰乡子平里人(今河南省汝州市陵头镇孟庄村),著名学者、医学家、饮食家,其著作《食疗本草》是世界上现存最早的食疗专著。《食疗本草》集古代食疗之大成,与现代营养学相一致,为我国和世界医学的发展作出了巨大的贡献。孟诜被誉为世界食疗学的鼻祖。

《食疗本草》

食疗专著,诸品名下,注明药性(温、平、寒、冷),不载其味。正文述功效、禁忌及单方,间或论及形态、修治、产地等所录食疗经验多切实际,药物来源广泛,充分顾及食品毒性宜忌及地区性,为唐代较系统全面之食疗专著。本书是一部内容丰富的古代营养学和食物疗法专著,对多数食物疗效和食用药品合理应用的阐述切合实际,至今仍有较高价值。

陈藏器(约687—757年)茶疗鼻祖

唐代中药学家,四明(今浙江宁波)人。其参与编写的著作《本草拾遗》指导临床辨证用药,对方剂学发展很有意义。诸药为各病之药,茶为万病之药”论述中提出“本草茶疗”概念。唐玄宗赐其“茶疗鼻祖”,一举奠定了他在我国本草茶疗领域的杰出地位。

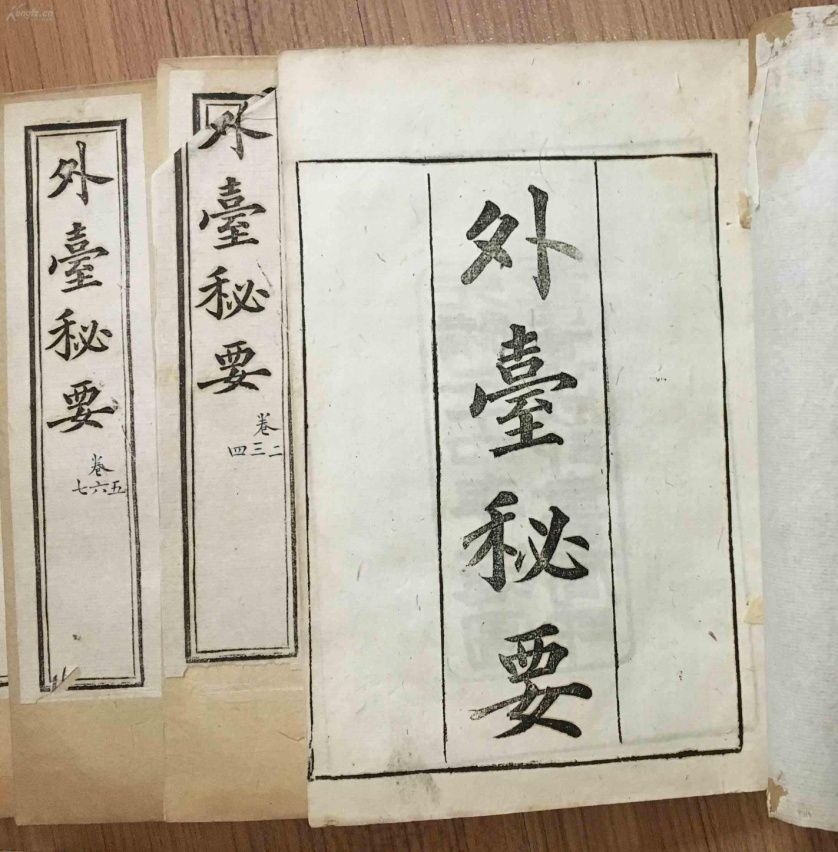

王焘(670-755年)

唐代(今陕西省郿县常兴镇车圈村王家台)人,他是唐代的又一位著名医家,其著作《外台秘要》颇为后人称赞。王焘以一生的精力,为保存古医籍原貌和总结唐以前的医学成就做出了突出的贡献,留下了千古的美名。

《外台秘要》

一部重要的医学著作。该书共40卷,分1104门、载方6000余首,包括风、外、骨、妇、产、小儿、精神病、皮肤、眼、齿等科。是《诸病源候论》和《千金要方》之后的又一巨著。以上三部医书对祖国医学颇有贡献,所以后人称其为隋唐时代的三部医学代表作。尤其是《外治秘要》是在前两部著作的基础上编撰的,所以无论在理论方面还是方药的应用上都有进一步的发展。

蔺道人(约790~850年)中国现存第一部骨伤科专着

长安(今陕西西安)人。唐代医僧。一作蔺道者。因尝治愈一彭翁子坠地折颈伤肱,其医术遂广为人知,求医者甚众。道者厌其烦,以其秘方授予彭翁,其术遂行于世。此方为后人刊刻,书名为《仙授理伤续断秘方》,为中医现存最早之骨伤科专书,现有多种刊本行世。是中国现存第一部骨伤科专着。

昝殷(约797-约859年)第一部妇产科专着

唐代蜀地成都(今四川成都)人,昝殷精医理,擅长产科,通晓药物学,唐大中年间(847~852),他将前人有关经、带、胎、产及产后诸症的经验效方及自己临症验方共378首,编成《经效产宝》一书,共三卷,是现存第一部妇产科专着。此外昝氏对摄生、食疗也颇有研究。他的食治医方多具取材容易、价廉效验之特点,著有《道养方》、《食医心鉴》各三卷,今亦存。

以上(隋唐时期)内容纯属小编个人整理,不是很全面,如有遗漏,或者篡改历史的嫌疑,还是望各位给小编加以指正。