一带一路”民心相通与中医药文化传播

以“一带一路”民心相通与中医药文化传播之间的密切关系作为研究对象,指出中医药文化是一种巧实力,也是塑造国家形象的理想载体。它是在沿线国家传播中国传统文化、增进中国与沿线国家人民之间感情与心理沟通的有效方式。提出中医诊所是中医药文化在沿线国家进行传播的合适切入点,它与中医药铺、中医药培训等共同构成中医药文化的传播系统。最后指出鉴于中医药文化传播的战略意义,必须有顶层设计、机制协调与跨界合作。

“一带一路”文化传播是“一带一路”推进战略的重要内容,目前主要集中于对外宣传领域,以“讲好中国故事,讲中国好故事”为主要宗旨,而中医药文化因其专业性和行业性的特点并未受到有关部门重视,也未提升到国家战略层面。本文从“一带一路”与中医药文化传播的关联程度,阐述了中医药文 化传播的宗旨与切入点,并提出一些不成熟的对策建议,以供决策参考。

“一带一路”与中医药文化的关联

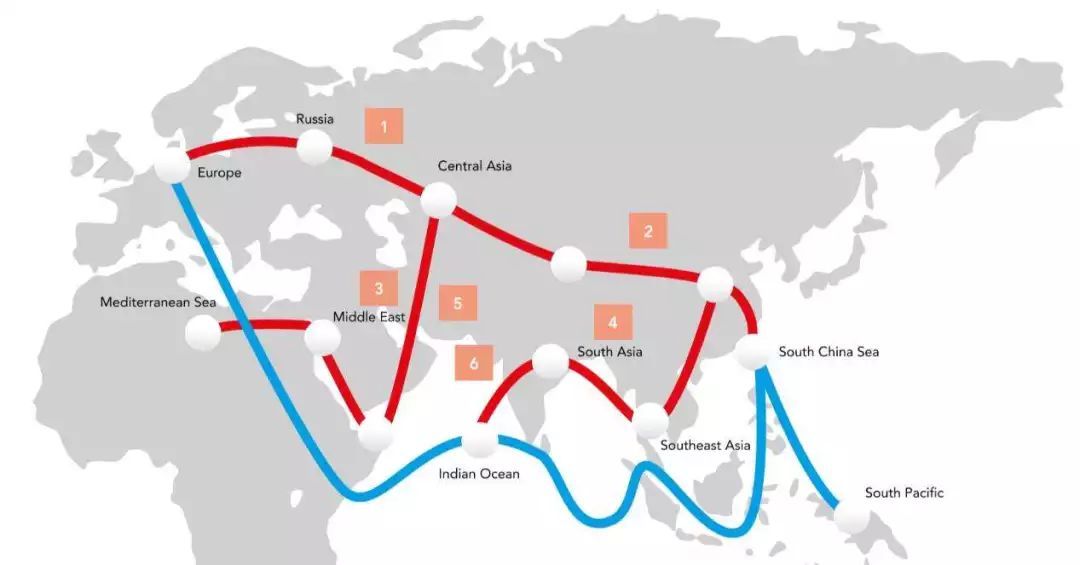

“一带一路”是习近平主席于 2013 年提出的一项长期对外倡议,其目的就是要在西方势力主导下的世界体系中,寻找薄弱的环节突破,以经济合作为主线、文化传播为辅线,经过几十年的努力,形成新型地区合作关系,或称之为“亲和力范围”及“命运共同体”。大约有 60 多个沿线国家通过密切的经济合作与文化交流,与中国产生某种“共生关系”,形成相互依存的国际合作局面。中国推出这项宏大的国际合作倡议的动机是,改变世界经济发展不平衡的格局,提升发展中国家的经济话语权; 为国内生产过剩产能寻求出口;以“一带一路”为纽带,将亚洲经济圈与欧洲经济圈物理上更密切地 连接起来,进而带动沿线地区的经济发展。为此,中国设计了六大经济走廊和“五通”实施措施作为 推进的战略手段。

(一)中医药文化具有传播国家形象功能

“五通”中,民心相通是长远的战略目标与手段,它是构成中国在沿线国家影响力持久存在的最重要手段。只有沿线国家民众从文化层次接受中国的存在,中国才能构建自己的“亲和力范围”。有了这个“亲和力范围”,中国既可以确保自己国际贸易的通道畅通,又可以在周边地区形成战略缓冲区,保障边疆地区的安全与稳定。历史上,大国构建势力范围基本上凭借武力征服,而中国则依靠自己的经济实力和文化魅力影响沿线国家去实现共同致富、共同繁荣的伟大目标。文化影响力是一种软实力,它的影响不如硬实力来得直接和快速,但因其成本低廉、影响广泛而持久,备受国家重视。现在还有一种巧实力,介乎于硬实力与软实力之间,它是硬实力与软实力的混用,兼有硬实力的刚性和软实力的柔性, 可以说是“软硬兼施”和“刚柔并济”。中医药文化兼有这两种特性,可以说是中国医药界的巧实力。如何巧妙的施展中医药的文化巧实力,促进中国与沿线国家的民心相通,是值得重视研究的课题。

民心相通概念提出前后,国内从上到下高度重视中国文化传播,大量的经费投向外宣领域,从长期租借纽约时代广场的电子屏幕,到大举兴办海外孔子学院,国家已经投下上千亿甚至更多的资金。“讲好中国故事,讲中国好故事”似乎成为“一带一路”文化传播的标配台词。然而,当前中国海外的国家 形象建立并不乐观,远的不说,就说中亚地区,这是中国西北边疆地区的战略缓冲地带,也是“一带一路”的核心区域。前不久,邻国吉尔吉斯斯坦南部发生了火烧中国工厂的事件,吉尔吉斯斯坦民调显示, 对中国的好感度只有 16%。要知道,中国在吉尔吉斯斯坦的投资占外资 40%,其他中亚国家,尽管高层与中国存在良好的互动,但在民间基层,对于中国存在严重的隔阂与陌生感。对此,我们似乎缺乏良策。首先政府资源有限,政府之间可以保持稳定的对话机制,但是到深入中亚国家的地方基层推销中国的影响力只能依靠中小企业,而这些企业大部分来自国内落后地区,实力较弱,因而难以在当地扎根,它们无法承担中国商业文化传播的使命。至于文化传播的载体更是屈指可数,孔子学院是比较有文化影响力的载体,但因为投入资源有限,中亚国家的孔院寥寥无几,况且其功能偏重于汉语教学,对于当地老百姓属于是遥远的存在。其实中华文化博大精深,汉语仅仅是其中一部分,而中医药文化在中华文化构成中占有重要的地位,况且它具有很强的实践性,具有几千年的经验积累,容易为缺医少药地区的贫穷老百姓所接受;同时,中医药文化背后依托着中华文化,传播中医药文化本身就是传承和发扬中华文化传统的重要工作。从这个角度说,中医药文化是当前在海外传播国家形象的理想载体。

(二)中西医药文化的区别

不可否认,与西医药学相比,中医药学在现代性和科学性方面稍逊风骚。当下在落后地区传播国际形象方面,西医药文化更具优势。然而,我们必须尊重历史,立足于客观现实。中医药学是汉族人民发明并在实践中不断得到发展的一门学科。它也是一种行业,具有系统理论指导与长期实践论证的双重比较优势。所谓理论指导,是指中医药理论源自于中国传统文化的根基,以“天人合一”“阴阳五行”等古代认知观建构了中医药的理论体系基础。早期中医与西医区别不大,都是经验医学为主导,但文艺复兴以后,西医朝着实验医学发展,其基础建立在人体解剖以及对各个器官构造与功能的精准把握上,以后又借助于先进的医疗仪器和手术治疗,通过大量的医学实验与医疗实践,占据了现代社会医疗行业的主流。西药也是依据同样的原理和方法,通过化学合成的方式提炼药物,有效地治愈大量疾病,成为西医的可靠伴侣。西医药的文化基础就是逻辑实证主义,然而中医对人体构造具有独特的看法。中医对人体结构的认知是以阴阳五行为基础的,即人体的体质存在阴阳两个系统,而人体的五脏六腑都具有金木水火土的特性。十二经脉和奇经八脉是阴阳两气运行的通道,一旦出现堵塞就会得病。因此人体健康的根本在于整个身体体系的阴阳平衡,以及体内各器官五行循环的良好状态。人体产生疾病是由于阴阳系统的失衡以及体内器官五行循环出现障碍,治疗的目的就是恢复人体阴阳调和的状态,保持人体经脉的畅通无阻。

(三)中医药文化传播及其现实意义

根据西方现代科学理论,中医药文化上有很多未知领域,但是不排除它具有强大的实践性。在西医药传进中国之前,中国人就是依靠中医药进行疾病救治、保健养生。这个过程经历数千年,在实践中积累了大量中医药治疗的案例,诞生了像扁鹊、华佗、张仲景、孙思邈、李时珍和葛洪等一批著名医学家, 流传了《黄帝内经》《伤寒杂病论》和《本草纲目》等中医药经典。中医药技术是在缺乏现代仪器设备和化学制造工艺的环境下生存发展的,它的治疗手段基本上是依据“阴阳五行理论”,以适应人体需要与自然社会的状况而发展的,因此中医对病人的诊断是通过“望、闻、问、切”方式,使用中药、针灸、 推拿、按摩、拔罐、艾灸、气功和食疗等多种治疗手段,使人体达到阴阳调和而康复。中医比较适合小农经济社会的发展水平,因此周边国家的本土医学受到中医的影响,如日本的汉方医学、韩国的韩医学、朝鲜高丽医学和越南的东医学。中国西部边疆地区及其邻国还有藏医、维医和阿育吠陀医学等,它们尽管不一定以“阴阳五行”为理论基础,但也是以建立在朴素的世界观与长期的生活实践之上,如维医和 阿育吠陀医学都认为自然界和人体都是由“火、气、水、土”物质构成的,人体疾病的发生、治疗与防 治都是基于保持人体与自然界的基本平衡这个思路。

中亚地区是古代丝绸之路的核心区域,在西医药文化传播之前,中医药文化、印度医学文化以及阿拉伯医学文化等已经开始传播。尤其是阿拉伯医学,本身具有很高的声望,又与伊斯兰文化的传播交融一起,在中亚地区具有广泛的影响力。这种影响力保留至今,成为中亚国家对于非西方医学文化仍然保留敬畏与接纳的重要原因,也是中医药文化在中亚等沿线国家进行传播的现实基础。

中医药文化传播的宗旨

“一带一路”沿线国家传播中医药文化是一项伟大的使命,没有一定的历史情怀、宏大的战略眼光 与高度的国家责任感,是难以完成这项使命的。为此,在从事这项使命之前要有明确的宗旨与切实可行的方略。从长远看,“一带一路”中医药文化传播应该有以下宗旨:

第一,“救死扶伤、治病救人”永远是中医药文化传播的首要宗旨。它与中国共产党的全心全意为 人民服务的宗旨是一致的,也体现了希波克拉底誓言的精神。全世界所有的医学兼具跨越国界疆域、跨越种族阶级、跨越社会等级和党派宗教的特点,它们是一种超政治的存在。沿线国家特别是中亚地区本身是诸文明碰撞、汇集的地区,也是大国、强国激烈争夺的地区。这里既有文明融合的迹象,也存在文明的断层线,部落宗族的冲突不断。“一带一路”倡议若要在中亚地区获得呼应,并成为朝野主流的共识, 面临严峻的挑战。因此,中国文化传播并非简单易事,那种充满意识形态色彩的口号式传播在这里水土不服。但是,无论走到哪里,医生和教师永远是受到尊敬的职业,而中医药文化尽管带有国家的烙印, 但是只要秉承医生职业道德,真心实意地为沿线国家的普通百姓治疗疾病,摆脱苦难,必然会受到他们的尊敬与接纳,中国医疗队在非洲的传奇故事是一个证明。最近,新疆某医院接待了由中国红十字会安排的阿富汗数百名患有心脏疾病的儿童治疗,俄罗斯别斯兰儿童人质事件后中国安排了该校的学生到上海东方绿舟进行心理治疗,这些案例都产生了良好的正面影响。

第二,以践行中医药为依托,在沿线国家传播中国文化的核心价值观与思维方式,培养沿线国家人民对中国的亲近感。中医药文化本身是中国传统文化的组成部分,包含了中国知识精英的世界观与人生观, 也包含了他们认知事物的思维方式。中国古人对自然和人体的世界充满了敬畏感和神秘感,因此他们总是根据天人合一的整体观,通过人体的表面现象透视身体的本质,以阴阳五行的语言表述,描绘人类与自然的平衡关系,其诊治的思维方式也是基于这种认识问题的方式,尽量在不破坏人体器官结构的情况下,通过人工外力与自然药物去恢复人体的阴阳平衡。中医药的这种诊治方式经历了几千年的传承保留下来, 在华人社会拥有广泛的影响。华人之所以接受中医药文化,也是其内在的中国文化基因使然。沿线国家对于中医药文化的接纳程度可能不如华人社会普遍,但是如果中医药的治病救人功能在沿线国家得到充分的发挥,那么必然会提高沿线国家的知识精英与普通民众对中国文化的兴趣,从而全部或部分接受中国传统文化认识世界、改造世界的思维方式。

中医药文化传播的切入口

明确中医药文化传播的宗旨后,切入口或抓手成为关注的焦点。通常而论,人们往往把传媒工具当做主要的传播载体,包括电视杂志、新媒体等,但是根据上述的传播宗旨,传媒工具无法完成中医药传播的历史重任,文字局限是一个原因,更重要的是它们不具备“救死扶伤、治病救人”这样简单而又有 说服力的实用功能。只有中医诊所及其辅助机构(如中药店铺和培训机构),才是沿线国家中医药文化传播的合适切入点,其原因在于:

(一)中医诊所已有长久的发展历史,广为百姓所喜爱和接受。中医“望闻问切”的治疗方式,操 作简便,而且更具亲和力。通过“望闻问切”面对面地关心患者的身体状况,了解他们的生活习性及其 周边环境。在这种对话式的治疗方式中,患者与医生建立了一定的沟通。随着次数的增加与疗效的显现, 患者对医生的信任感也逐步加深,也更愿意透露自己的心扉。某些心理疾病也可能在这种治疗方式中不知不觉地痊愈。一旦患者建立了对自己医生的信任,就会告诉周边的亲朋好友,于是更多的患者前来治病, 而医生也获得更多的当地风俗民情知识。

(二)中医诊所的结构符合中医个性化的职业特点。传统中医的治疗不需要复杂的仪器设备,极简之处,一间房间,一张凳子,足矣,因为中医的疗效完全取决于中医大夫的个人水平。当然,随着现代人们的生活水平提高,中医诊所的舒适性也随之提高。西方国家的一些中医诊所,其舒适程度不亚于西医的私人诊所。国家标准规定,中医诊所最低标准,房间的面积需达 40 平方米,医生和护士各 1 人。如条件允许,中医诊所也可以增加人员,但最好不要超过 6 人,从而保持最佳的性价比。

(三)中医诊所虽然小巧玲珑,但具有强大的文化传播功能。俗话说,“酒香不怕巷子深”。名中 医即使在偏僻的乡村里行医,但由于其妙手回春的高超医术必然会声名远扬。中医擅长治疗各种疑难杂症, 即西医思维模式下无法理解而又无法医治的疾病。中医根据自己的理论体系了解这些疾病的病理机制, 并通过实践的模式和尝试,找到疾病的原因及治疗方法。神奇之处,可以做到手到病除。在西医模式占据主导地位的沿线国家,若能出现几个典型的案例,有助于中医药文化的传播。

(四)中医药治疗成本低廉,可以为沿线国家广大贫穷民众提供负担得起的医疗方案。即使人类文明发展到今天如此发达的状态,缺医少药仍然是很多国家面临的问题。“一带一路”沿线国家大部分是 发展中国家,除少数精英外,普通老百姓根本无力享受发达国家那样的医疗服务。西医治疗对于他们来说是一种奢侈的消费。相比之下,中医是一种可以替代的选择。同样的疾病,中医治疗成本低于西医。如果沿线国家的中医诊治背后有中国国家战略支撑,那么百姓患者花费的医疗成本更低。只要沿线国家老百姓普遍接受中医诊所的治疗,那么中医药文化的传播便有了扎实的平台。中药在中医治疗中占有很大的比例。为了配合中医诊所,附近应该有相应的中医药铺。中医药铺也是中医药文化的传播平台,但其使命主要为中医诊所服务。中药店铺需要大量草药和其他草本植物,也需要聘用很多店员。这方面完全可以引入市场机制,并且实现本土化。中亚国家地域广阔,环境干净,是种植中草药的理想地方。中科院已经在乌兹别克斯坦建立了中草药的实验室,在当地种植草药。

至于“一带一路”沿线国家中医药人才的培训,国内已经先行一步,主要方式是,各中医药大学在境外创办中医孔子学院、合作教学机构以及招收沿线国家的留学生,传授中医知识、培养中医人才。

中医药文化传播的对策建议

中医药文化的传播不是个别行业的事情,它是关系到中国能否在沿线国家推进“一带一路”建设, 实现与沿线国家民心相通的大战略,必须动员相关资源积极参与,预先制订相关的政策措施,把工作落到实处,为此提出如下建议:

(一)中央层面做好政策协调,保证中医药文化传播的顶层获得充分的支撑。近期有关孔子学院的负面新闻较多,需要总结这方面的教训。其中一个教训是,孔子学院在扩展过程中孤军奋战,缺乏相关环节的支持,特别是国际关系研究与地区国别研究的支持,某些方面做得比较急躁和张扬,引起某些国家的强烈反弹。这样,孔子学院以弱小的身躯却要面对当地国家的强大反对势力,自己没有相关的力量支援和配合,难以消除各种妖魔化的行为,不得不撤退。为了避免类似的局面出现,可以考虑由卫生部、教育部和商务部为主的中医药文化传播政策协调小组,把这项任务纳入国家的战略性外援项目,在政策与资金予以全力的支持。现在,中医药文化传播的主体是中医药大学及其附属医院、中医药行业协会与中医药管理局。在体制内这些机构的权限与职能受到很大的限制。具而言之,中医药文化在沿线国家的传播很多方面超越了这些机构的能力,没有顶层的政策扶持和政策协调,“一带一路”中医药文化的传 播,肯定会有很多羁绊。比如外派医师的政治待遇、生活待遇;当地从业人员招聘的资格认定;中医药进入沿线国家的政府认可与市场准入等等。有了顶层的政策机制,这些羁绊容易得到克服。一般情况下, 只要中国政府层面高度重视,沿线国家必定会通力合作,因为这是利国利民的善举。

(二)国家要有大战略思维,充分认识到中医药文化传播是“民心相通”中独特的、不可替代的工作方式,必须给予资金上充足的、持续的支持。国家必须提供充足资金的理由是,一是中医药文化传播是一个广泛的、长远的目标,一旦前期工作铺开,就不能虎头蛇尾,而是应如涓涓流水,持续不断,这个过程可能需要几十年时间;二是公益慈善性行为在中医药文化传播占有很大的比重,这部分资金的投入为了塑造一个良好的国家形象,有时可能是不计成本的;三是中医药文化在沿线国家根基尚浅,仅仅依靠民间力量或市场行为是无法支持中医药事业的可持续发展,必须要有强大的国家资金力量支持。

(三)要认识到沿线国家中医药文化传播的特殊性,在网点布局与任务设置方面跳出行业与专业的局限,以民心相通为聚焦点,充分利用中医药文化传播的特点,服务于国家的大战略。在网点布局方面, 要吸取孔院的教训,不能急于求成,不能过分高调,不要全面铺开,而是精心挑选一些地区进行巧妙布局。一般而言,中医若要获得沿线国家社会精英信任,就需要在首都或大城市建立少量的中医诊所,诊所配置一定要高端,医疗水平要高超,与当地一流医院不相上下甚至超越。中亚国家的高官经常到乌鲁木齐的新疆医科大学第一附属医院医治,说明中国医术在中亚国家受到追捧。中医若要获得沿线国家的基层民众口碑,就应该在偏远的但具有战略地位的地区设立中医诊所和中药店铺,如费尔干纳地区。这些地方的中医诊所简单而实用,甚至 1-2 人也可以考虑。诊所与店铺关联,构成小小的中医药文化传播链。只要诊所在当地做出口碑,老百姓需求量很大,再适度增加诊所。落后地方的医护人员更多在于医疗知识的普及,因此可以招聘大量的当地人员参与中医药文化的传播,将这些工作纳入国家外援项目中。这样, 持之以恒,必有收获。

(四)政策协调、资金供给以及任务设置问题解决后,人员配置与挑选是中医药文化传播的关键。国内动辄使用“工程”一词,过于滥用,但是中医药文化传播确实需要以“工程”的思维来对待,它涉及很多环节,对人员的要求也是根据任务目标不同而有所侧重。首先,中医药文化传播的核心人员是中医诊所的责任人。他必须是拥有执照的职业医师,除了中医特长外,也有普通的西医知识,能够独立应付所在区域的患者治疗。其次,诊所要配备能干的辅助人员,包括翻译兼助理(可以由沿线国家的中医药留学生担任)、护士和行政人员。行政人员担任的一个具体任务就是对患者和社区进行数据收集并建档, 同时,也可以从患者那里获得对象国家的民俗文化,以利于文化交流互通。第三,中药店铺和中医药培训机构的人员挑选。中药店铺是中医诊所的辅助机构,有时可以设在诊所里面,也可以在中医诊所附近, 其店员可以按照市场经济原则在沿线国家招聘,这本身也是中医药文化传播的一种方式。由于解决了就业问题,沿线国家的民众自然会产生兴趣。当然,店员招聘需要有中药专业知识,要进行短期的培训, 以取得资格证书。因此在沿线国家也要设立中医药培训机构,国内中医药大学在沿线国家的孔子学院或合作机构可以承担部分教学与培训任务,这本身就是中医药文化传播的一部分工作。