朱斐君,名点文,号玉育,以字行,1893年出生于嘉兴栖真。祖辈务农,后以酿酒为业。和大多数殷实乡绅子弟一样,朱斐君启蒙后,即学“四书”、“五经”等儒家经典,以应科举考试,期望求得功名,能光宗耀祖。朱斐君天资颖敏,读书能一目十行,是同窗中的佼佼者,进仕之途,一片坦荡。可15岁那年发生的一件事,改变了朱斐君的人生。是年,其父忽得疾病,危在旦夕,经他的舅舅嘉兴名医胡少墀诊治并投以良剂,而得以痊愈。由此朱斐君顿悟,医术足以济世,遂求母亲带他至舅舅家学医。跟着舅舅学医四年,朱斐君遍阅舅舅的秘方藏本,悉心研讨,由于朱斐君资质聪敏,领悟快捷,尽得舅舅的真传。舅舅对他也赞赏有加,曾经说过:“传我道者,非点文莫属。”

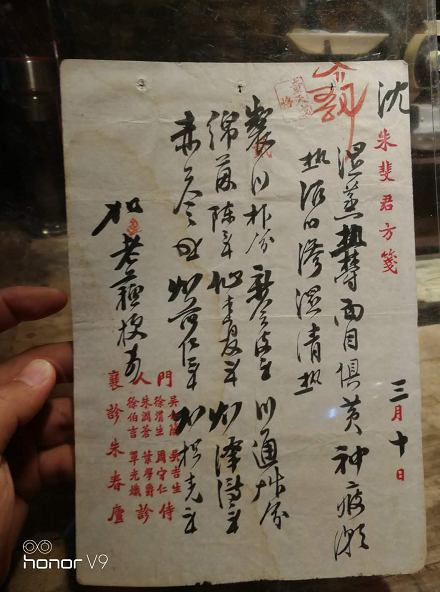

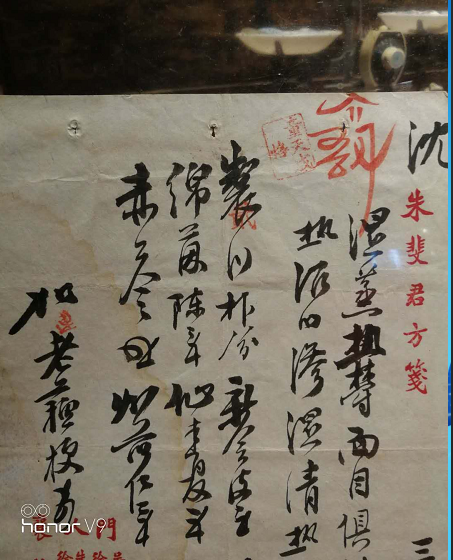

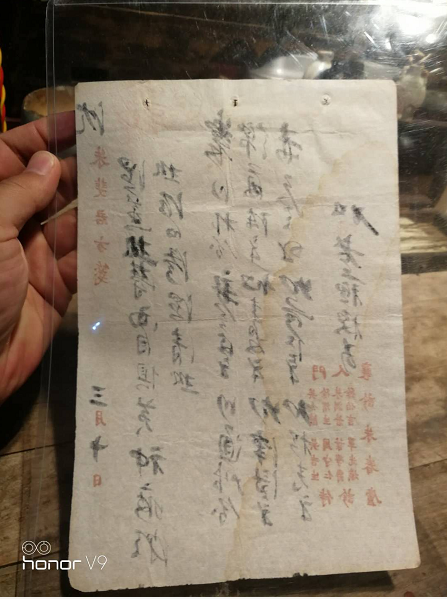

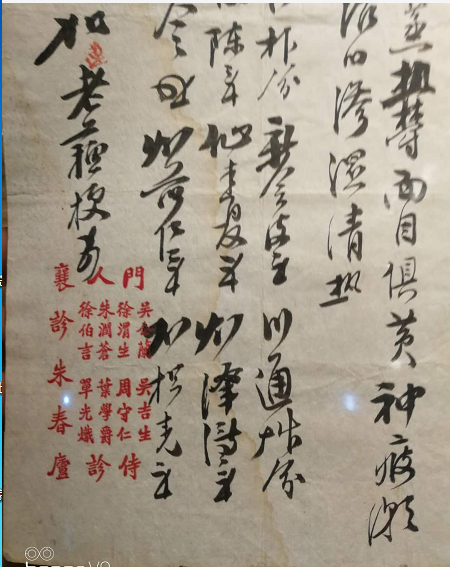

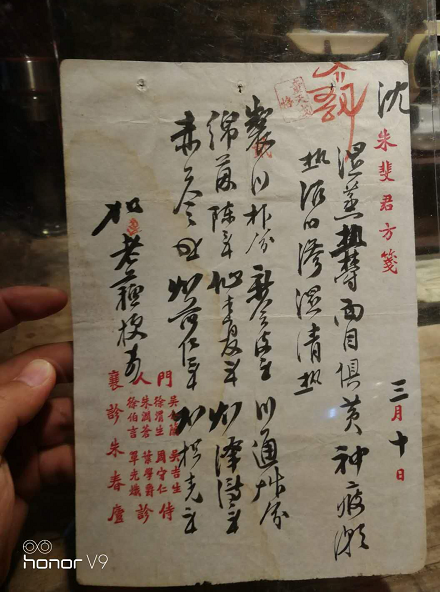

19岁那年,朱斐君出师离开舅舅,最初在栖真陈家坝朱家港开设诊所应诊,因治病有神效,不久即名噪遐迩,里人都称其为“小先生”。两年后,朱斐君刚及弱冠之年,应禾城耆老盛萍旨(书法家,光绪十二年进士,授翰林院编修,曾任山西夏县知县,江苏侯补道)、金蓉镜(文人画画家,光绪十五年进士,历官湖南郴州、靖州直隶州知州、永州府知县)之邀,把诊所迁到城北芦席汇28号。朱斐君熟于六经辨证,精于望诊,擅长诊疗时病(又称“时令病”,指一些季节性疾病),他用药清灵,处方以简单、实效为要则,不拘一家之言,不受“经方”、“时方”之争的局限,认定“疗效是医家的第一标式”。朱斐君亦善于内科杂病的诊疗。所以,到嘉兴后,随着开业时间的增长,朱斐君的诊疗水平愈加精湛,通常一帖药就能药到病除,求诊者趾踵相接,声誉日隆。到后来在浙北,他的本名被“朱一帖”替代了。

极高的素养使朱斐君遇事以和为先,交友必诚,他宅心仁慈,每逢善举都解囊相助。出名后,他的诊疗费是相当高的,但遇到穷困的病家,他不但不收诊疗费,还出钱为他们撮药。1933年2月,广东惠州籍中共早期党员罗俊,被国民政府从上海移押至嘉兴监狱,由于参加绝食,发高烧,病情危急。朱斐君受朋友、曾任上海南市电话局局长陶菊如的嘱托,到监狱为其施诊,使其转危为安。